Si hay un poema emblemático, innovador, enigmático y profético del siglo XX hasta nuestros días, ese es La tierra baldía de T. S. Eliot, que ve la luz en 1922 en la revista londinense The Criterion provocando un shock inigualable entre sus lectores, crítica literaria y jóvenes poetas, que todavía resuena hoy. No es para menos si consideramos el carácter vanguardista de sus 434 versos con 50 notas aclaratorias, añadidas por el autor en diciembre de 1922 para la edición americana, y utilizando en su composición siete idiomas: inglés, italiano (el toscano de Dante), francés, sánscrito, latín, griego y alemán. Y, sin embargo, esta rompedora modernidad del poema encerraba, paradójicamente, una crítica abierta a determinados supuestos de la modernidad misma con las que Eliot discrepaba y que tan bien conocía desde su puesto de gerente del Lloyds, en plena City de Londres.

El desarraigo del hombre contemporáneo, también en sus nuevas formas de trabajo; el extravío entre nosotros de la memoria y la cultura del recuerdo, o el daño ecológico y la violencia contra la naturaleza propios de la modernidad, que se entrevén en las cinco secciones del poema, son hoy como ayer problemas acuciantes. Y que hacen que La tierra baldía se constituya en un poema-candil que nos ilumina en medio de nuestro malestar existencial exacerbado por la pandemia.

La conmoción que causó la obra convirtió a su polifacético autor en el centro y referente de la vida literaria y cultural más avanzada de Londres. Pero al socaire de ello, Eliot iba recorriendo un silencioso peregrinaje interior, desde su nativo unitarismo protestante hacia la Iglesia anglocatólica proveniente del Movimiento de Oxford promovido por Newman. En 1926 se arrodilla de improviso ante la Pietà de Miguel Ángel en una visita a Roma con sus familiares, quienes lo miraron perplejos ante un acto impensable desde la perspectiva tanto unitaria como moderna. Su conversión fue hecha pública con su Bautismo el 29 de junio de 1927 en la iglesia de Finstocks, en los Cotswolds, y fue el desenlace de las intuiciones, gracias y vivencias espirituales que se observan, como un anticipo, en La tierra baldía. De hecho frente a las lecturas fundamentalmente pesimistas y nihilistas del poema y su carácter desolador, se alza la esperanza agustiniana y cristológica de la Sección V final («Lo que dijo el trueno»), la que Eliot declaraba en carta a Bertrand Russel en 1923 que «no solo era la mejor parte, sino la parte que justificaba el todo».

Es esta última parte –que compone junto al lago Leman ginebrino en una grave crisis interior agravada por la quebrada salud mental de su mujer– la que otorga sentido teológico y espiritual a las secciones anteriores, que nos mostraban en un descensus ad inferos los padecimientos del Rey Pescador (Eliot mismo) en su doliente peregrinar en busca del Grial artúrico acompañado por Tiresias y la Sibila de Cumas, por entre la tierra de nadie del profundo fracaso de la Gran Guerra.

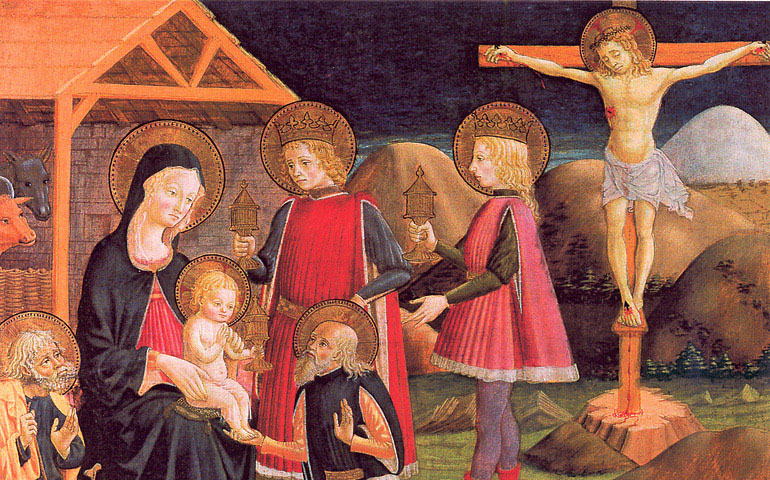

Así, la primera referencia cristológica aparece en la estrofa inicial de la sección citada con una descripción de su Pasión y Muerte. El pasaje alude a la oración en Getsemaní («agonía en pétreos lugares»), el prendimiento («rojo de antorchas en caras sudorosas»), proceso ante Pilatos y la muchedumbre («el gritar y el clamar») y finalmente la crucifixión («y retumbar del trueno de primavera»), acaecida en la Pascua judía que es primaveral. Frente a este morir de Jesucristo que se anunciaba como la Vida, se contrapone el morir despersonalizado de los pobladores del reino baldío –nosotros mismos– sin percatarse de ello como muertos paulatinos envueltos en el éter del tedio en una inconsciencia de la muerte propia de nuestro tiempo, que poco antes Tolstói había denunciado inclementemente en La muerte de Iván Ilich.

Pocos versos más adelante Jesús vuelve a aparecer, en el pasaje que evoca el episodio de Emaús, como tercer acompañante de un viaje. Todavía en La tierra baldía y en la biografía del propio Eliot no ha acontecido la fracción del pan cuando cae la noche, y que supone el desvelamiento de Jesucristo sin sudario ni embozado ya. Habrá que esperar en ese largo camino eliotiano de Emaús al 29 de junio de 1927, cuando se acerque a la Eucaristía por primera vez y ya no deje de frecuentarla como viático en su alimento de Pan y Palabra a través de la High Church. Comenzaba así su vita nuova de la mano del Resucitado, que iba a concluir con la dicha de su postrer matrimonio con Valerie Fletcher. Frente al «montón de imágenes rotas» de una civilización occidental que bordea el colapso, el poema nos propone recuperar otro saber más fructífero y esperanzado, sobre el que años más tarde escribirá su autor en versos inmortales: «La única sabiduría que podemos esperar adquirir / es la sabiduría de la humildad: la humildad es infinita», tal y como hoy la pandemia nos muestra y el doloroso fracaso del reino moderno avisa a quien quiera escucharlo.

El autor publica Un montón de imágenes rotas. La tierra baldía cien años después (Ediciones Encuentro)