Es la Patrona de América Latina. Gaspar Flores y María Oliva forman uno de los muchísimos matrimonios limeños que viven en pobreza y rondan la necesidad. Son nacidos en España. En su casa del virreinato del Perú vio la luz una niña el 20 de abril del año 1586. Su nombre de pila es Isabel, pero su cara es una rosa y Rosa se le quedó. Era el último cuarto del Siglo de Oro español.

El Viejo Mundo vive en Renacimiento y Reforma; disfrutan las gentes la tragedia de la división; los príncipes cristianos se divierten con guerras de religión; en la sociedad y la cultura hay un desorbitado gorgoteo de valores naturales y, como por algún sitio tiene que romperse la cuerda, le toca perder a los valores sobrenaturales.

El Nuevo Mundo tiene otros aires. Aún no ha pasado ni tan siquiera un siglo desde que Colón lo pisó y ya la evangelización está dando abundantísimos frutos gracias al enorme esfuerzo que se ha desplegado. Otros llaman a este fenómeno, solo por una parte, diciéndole «colonización»; pero los dos mil misioneros llegados hablan solo con su número de ansias transmisoras de Cristo. La organización de las diócesis es cabal. Ya van por el pasado III Concilio Limense que fue capaz de parir el primer catecismo postridentino en lengua española con el impulso del santo arzobispo de la Ciudad de los Reyes, Toribio Alfonso de Mogrovejo, «la mayor lumbrera del episcopado en América». La gracia de Dios y un titánico esfuerzo evangelizador consiguen en menos de un siglo —sin infraestructuras ni comunicaciones y con distancias escritas en mayúsculas—, a golpe de pezuña de mula o de pie humano y mucho corazón, convertir un mundo pagano en cristiano. Muchos misioneros han muerto extenuados; otros, enfermos; bastantes, martirizados. Pero vale la pena el esfuerzo, a Cristo ya se le conoce y se le ama en el campo, en el puerto, en la ciudad y en las nacientes universidades.

Es el contexto en el que nace Rosa. Conoció las verdades sobrenaturales desde que se abría su mente y se habituó a valorarlas. Arrimaba el hombro a las cargas familiares con los ingresos de su trabajo como bordadora y jardinera. Quisieron buscarle buen partido sus padres —especialmente su madre— para arreglarle un futuro, pero en este punto tropezaron con el muro imbatible de su negativa; ella tenía forjados otros planes bien firmes a los que sus padres habían cooperado inadvertidamente cuando le enseñaron a amar a Dios y también los dominicos que la habían admitido en la Tercera Orden, sin que llegara por ello a vestir hábito ni a hacer profesión religiosa.

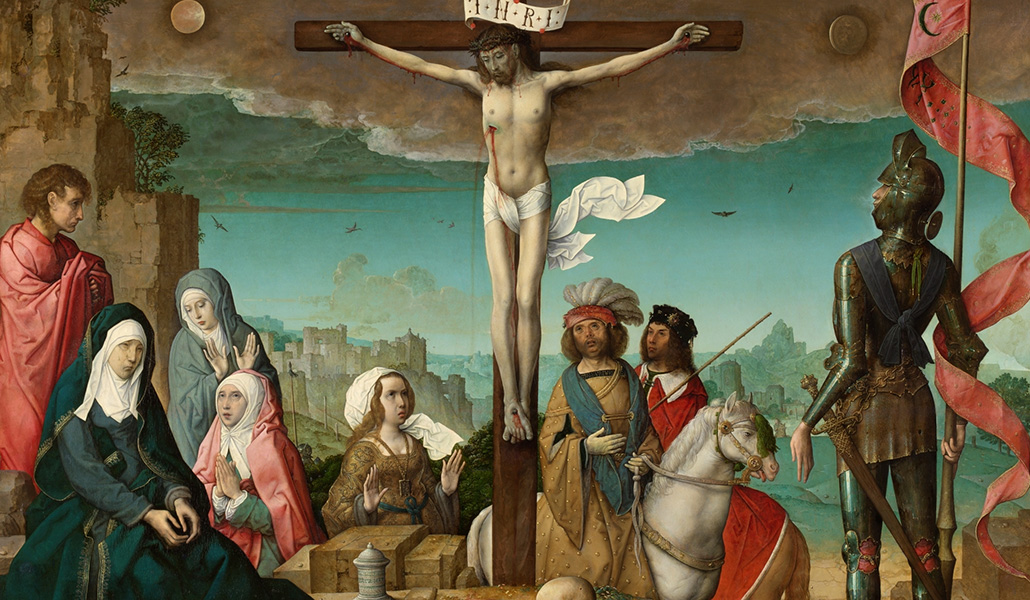

Toma en todo lo que está en su mano el espíritu dominicano. Afea voluntariamente su hermosura con el corte de su cabello largo; consigue hacer de la habitación que ocupa en la casa, un tanto aislada, una estancia que le sirve para todo. Allí vivirá en un retiro absolutamente voluntario y deseado al estilo casi de los antiguos eremitas. Ese lugar de apartamiento es testigo de sus largas horas de oración, de sus mortificaciones con cilicios y disciplinas, de ayunos y vigilias, queriendo buscar la semejanza más perfecta con Jesús «varón de dolores». El deseo que tiene de agradar más y más al Amado le lleva a meter allí alguna enferma incurable que encontró en la miseria.

Sus experiencias místicas pusieron en guardia a las autoridades religiosas y, gracias a ello, se dispone hoy de las actas del interrogatorio que nos permiten asomarnos a lo que fue su intimidad. Apasionada en el amor a Jesucristo en la Eucaristía y en la veneración y trato con la Virgen María; aunque por quince años sufrió desolación y aridez espiritual a la que supo resistir. Pero también gozó de apariciones del Ángel custodio, de Catalina de Siena; oyó a la Virgen —en aquella ocasión en que quiso quitarse el nombre de Rosa con el que todos la conocían por parecerle atrevido y presumido— que la llamaba «Rosa de Santa María»; y hasta de los mismos labios de Cristo pudo escuchar la frase «Rosa de mi corazón, sé mi esposa».

No impidieron su fe ni los mimos del Señor el natural desarrollo de su vida de trabajo de la que vivía y hacía vivir, sin traslucir la hondura de su penitencia. Con gracia y alegría, hace lo que puede con los necesitados en el orden moral. Va donde sabe que puede ser útil, sin hacer diferencias entre el español, mestizo, indio o negro; llegó el caso de lanzarse a pedir limosna para atenderles en situaciones perentorias e, incluso, lo hizo para ayudar a algún candidato al sacerdocio en apuros.

Ni el cuerpo ni el espíritu la dejaron envejecer; dejó este mundo siendo guapa, joven —tenía treinta y un años—, alegre y activísima. Fue el día de san Bartolomé, 24 de agosto de 1617, mientras la acompañaba Luisa de Santa María, una de sus discípulas, justo el mismo día que ella había predicho.

A partir de este hecho, parece que los habitantes de Lima tienen un hueco que no aciertan a llenar. Se corre la noticia de su muerte como un reguero de pólvora encendida por la ciudad, y el pueblo sencillo añade adornos a su vida santa —con visos de irrealidad— contando que las flores volvían su cáliz al verla pasar.

En 1671 fue canonizada por el Papa Clemente X.